【艺火传薪·纪念潘玉良诞辰130周年】

2025年是旅法画家潘玉良(1895—1977)130周年诞辰纪念。值此契机,潘玉良再次进入大众视野。去年八月,馆藏了四千余幅潘玉良作品的安徽博物院与上海世博会博物馆联合举办了“玉出申江——潘玉良的艺术之旅”;今年4月起,安徽博物院长设潘玉良艺术展,7月,又与北京鲁迅博物馆联合举办了“玉良:安徽博物院藏潘玉良画展”。潘玉良的艺术人生堪称传奇,她虽出身贫寒,但凭借艺术天赋和坚强意志,为自己赢得了独立和尊严。

潘玉良早年父母双亡,被卖入青楼,获得自由后她学识字、接触新文化,继而展现美术天赋,师从洪野,进美专系统学习,后留学法国,又以优异成绩考入意大利皇家美术学院,毕业后回国任教,后半生孤居巴黎。她的一生,与其说是命运使然,更多的是自我选择。这个从不灰心丧气的倔强女子抓住人生的每一个机遇,为自己开掘出向上生长的土壤。这既是成就她艺术人生的必然,也是她艺术思想和实践创作的主题。正如她自己所言,“我的一生,是中国女人为爱和理念争取女人自信的一生”,这位享誉海内外的女画家这么说了,也是这么画的。

以画笔宣告女性的独立与自主

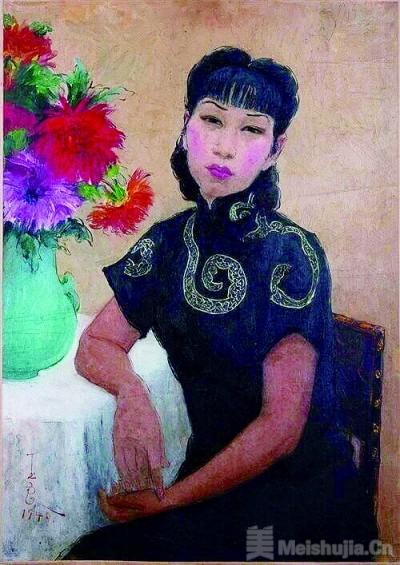

潘玉良作品中人像画占比最高,也最聚焦女性。画风一如她的个性,画面生动,画风热烈,极具主体意识,且内蕴着不屈不挠的力量。她的作品,是一部用视觉语言叙述的女性争取独立、自主、尊严和幸福的精神史诗。她就是用画笔肯定和祝福、也欣赏并尊重了包括自己在内的女性,且终其一生画出她对生命力、对人之内在美、对灵魂觉醒、对女性主体意识的强烈诉求。

潘玉良有19幅自画像存世,是她表达内心独白、进行自我剖析的载体,也是她个人精神成长和艺术思想进阶的线索。画布是她自我身份重构的实验田,也是她疗愈心灵创伤、填补生活孤寂的桃花源。自画像就是她本人用画笔完成的视觉化精神自传:从早期欲获他人认可的传统形象描画到内在觉醒后的主体观照,再到晚年大胆恣意袒露自我的精神松绑。

在1945年的《红衣自画像》中,她画出了与自己天性“最适切的部分”。画中的她目光沉着,神情冷峻,气质刚劲,眉目上挑,自在自信地直视画外之人。那若即若离的眼神笃笃定定地确认了自己的存在价值:我是观看他人的主体,而不是“被凝视”的客体。进入此阶段,画家的艺术语言也日臻成熟:造型果敢,笔触凌厉,用色大气;光线的明暗转承构造出充分的立体感;面部油彩的厚重与眼角眉梢的晕染形成微妙的对照;因头颈微侧而略显松塌的左脸下部皮肤皱褶在光线的锐利刻画下一览无遗,体现了画笔的真实和细腻。居于画面中间的东方女子与窗外的维钦托利街屋背景构成了东西方融合的表征。而打开的“窗”则象征着她完成了冲破禁锢的精神突围。从面容精致、神情惆怅、趋同既往审美的《黑衣自画像》(1940年)到唯一带笑、醉态袒露、不掩饰皱纹、并有酒瓶烟蒂烘托自由心境的《半裸自画像》(1963年),画家以极具个性化的艺术语言宣告了对自我的定义与认同。

除了自画像,潘玉良在画布上也塑造了各式或灵动、或舒展、或从容,或严肃、或坚毅的鲜活女子,涵盖了不同的年龄、肤色、身份与情感状态。画家通过深入挖掘她们的内心世界,展现了女性自我意识的觉醒。创作于1960年的彩墨画《侧背卧女人体》(现展于北京鲁迅博物馆)突破了传统仕女图的“赏悦”功能,将西方传统写实主义、现代派手法等与东方线描、书法笔致相结合。其独创的“新白描体”勾勒出女子的身体曲线,使得人体轮廓既有东方写意的韵味,又不失西方写实的直观。画中女子的健硕丰润之美经由刚柔相济的“玉良铁线”跃然而出,饱满稳重中可见雕塑感。再走近细品,画中人体的呈现看似留白,实际皮肤肌理采用了中国水墨皴擦的笔触。退而再观,大面积的冷色调背景上以赭石色加以点染,营造出精细入微的空间层次和安宁温馨的视觉氛围。

此外,无论是道具用色,还是工笔功底,皆可展现其“合中西于一冶”的跨文化美学创意。画中女子双目微闭,面部表情真实可感;肩颈松弛,整个姿态自然舒展。显然,侧背女子只属于她自己,并在自己的世界独自惬意,她的心灵空间充实丰盈,足以独白,也足以与自我对话。无须发声,画中女子已向画外人宣告了自己的独立与自主。这种对女性心理世界的描绘和对女性生命尊严的礼赞,深化了作品的人文内涵,成为20世纪中国女性现代性转型的视觉见证。

以艺术礼赞女性生命的尊严与美好

相较于自画像和女子画像,潘玉良的女子群像为数虽不多,也同样向外部世界传达了女性追求个体价值、向往美和自由的理想境界。值得一提的是,孤居巴黎的潘玉良在1950年代思乡情结尤甚,于是近乎本能地发掘和运用了诸多中国民间题材。这期间画家既从中国传统文化土壤吸取养分,又在西方现代艺术园地浸润徜徉,因而从观念到构图,从技法到表达,都形成了极富个人特色的艺术语言,为“将古代中国绘画艺术推进现代”付出了一己之力。

创作于1955年的《双人袖舞》(现展于安徽博物院庐阳馆)就颇具代表性。画中人物造型、线条墨色都来自中国元素,除了大红大蓝的参差配色和环形太极图样的对称布局,还依稀可见中国年画、壁画、版画甚至刺绣的多样化风格。精通白描、油画、彩墨的潘玉良在中西艺术元素与传统现代手法之间游刃有余,切换自如,交替创作,简秀的笔触与丰富的色调彰显其扎实的基本功。画中两位女子面容淳朴,表情真实,不但姿态相互呼应,神态中也流露出女子间的共情和默契;略显变形夸张的肢体象征着女性的健康与活力;两位女子一个曲身、一个弯腰,配合得当。画家的起笔落墨无不展现出女性的生命力和韵律美,达至美学上的“得意忘象”。

此后两年间,潘玉良完成了系列单人、双人、三人及多人彩墨画。总体而言,潘玉良后期的人体创作,以刚中见柔的精练线条,虚实相宜的准确造型和缓急得体的中国书法笔致,成功地表现了人体的柔美与坚实,力量与韵味,令人叹为观止。日前同在安徽博物院展出的《林间沐浴》(1940—1950年)、《春之歌》(1952年)、《海滨乐》(1959年)都是以大自然为背景:水林间、阳光下、大海边,女子们体态优美,自由奔放,无拘无束地闲聊、弹唱、歌舞、沉思。其线条、技法、色彩皆展现出中西合璧的独特美感:画面轮廓清晰,色调鲜明立体,画风意趣丰富。潘玉良自然又巧妙地运用了传统中国画粗细相间、虚实交错的线条技法,同时将民族符号放置于西方文化语境:观者在中式山水意境中,似乎又能捕捉到古希腊罗马神话和创世纪故事精髓;而其对人体线条流动的勾勒、冷暖色调的处理、色块结构的分割、透视法则的运用、光影层次的调和、对立和谐的平衡、感性理性的探索,会令人联想起塞尚、马蒂斯、凡·高、修拉。从巅峰时期使用大面积色块将画面填满以产生视觉冲击,到后来整体构色趋于素雅,潘玉良创作风格的变化在这三幅女子群像中有所体现,其时间跨度近二十年,整体构色由浓渐淡,而画面都具有旷达洒脱的表达魅力。

潘玉良已然进入了古采百家之长、近蓄西画之技的艺术境界。走近潘玉良的女子画像,是与这位孤心绝艺的艺术家进行跨越时空的对话,品鉴之余,需进一步思考并理解一位东方女性如何在异质文化中形塑自己的艺术复调。我们应当对这位超越同时代大多数男性画家、具有现代精神气质的女性时常回望、总是致敬。

(作者:秦文华,系南京师范大学教授)