山水画是以自然山水为主要描绘对象的中国传统绘画门类,承载着古人的宇宙观、自然观与人文情怀。从早期的“附属性存在”逐步演变为独立画科,其发展历程贯穿中国绘画史,形成了多元的风格体系。本文以“文物实证”为核心,选取魏晋至明清各时期具有代表性的山水画文物,串联山水画的发展脉络。

/ 魏晋南北朝 /

山水画的萌芽——《洛神赋图》

魏晋南北朝时期,社会动荡,战乱频繁,民不聊生。不少文人士大夫关心民众疾苦,却又无能为力,只能寄情山水,抒发胸臆。我国名山大川众多,文人士大夫崇尚自然,遍访名山大川,由此在其画作中多呈现自然山水。

东晋顾恺之的《洛神赋图》符合山水画萌芽期的特征。这幅作品主体是人物,山水是人物活动的背景,二者在画面中的大小比例并不协调,有着“人大于山、水不容泛”的特点,体现了山水画萌芽阶段的特征。这一时期的山水画技法还处于稚拙阶段,多作为人物画之配景出现。不过,画家对自然山水题材的探索已经奠定了中国山水画的基础。

/ 隋至初唐 /

山水画的确立——《游春图》

初唐时期,社会秩序趋于稳定,农耕经济逐步恢复,为艺术发展提供了物质与社会基础。在这一阶段,山水画摆脱了“附属于人物画”的从属地位,逐步成为独立的题材,形成单独的技法与审美体系。这为山水画的巅峰时代铺平了道路。

隋代画家展子虔的《游春图》是山水画确立时期的代表性作品,也是已知现存最早的卷轴形式的独立山水画。这幅作品首次以自然山水为绝对表现主体,明确体现了山水画作为独立画科的属性。此外,《游春图》还初步建立了“青绿山水”的技法体系,空间层次的处理已较为成熟,脱离了早期“人大于山、水不容泛”的稚拙感。

《游春图》是中国艺术史上公认的“山水画从萌芽走向确立”的标志性文物,直接影响了初唐李思训、李昭道父子对青绿山水范式的进一步完善,为后世山水画发展奠定了重要基础。

/ 中唐至宋元 /

山水画的成熟——《富春山居图》

中唐战乱,山水画从“颂盛世”转向“抒己意”,水墨山水兴起,王维“诗画交融”的范式奠定文人画基础。宋代,画院建制完善,理学的“格物致知”让画家更重视自然观察。元代,文人以“逸笔草草”寄寓心境,倪瓒、黄公望等将水墨山水推向“写意”巅峰,强调笔墨情趣与精神表达。此时期的山水画完成从“写实再现”到“写意抒情”的转型,确立了传统山水画的核心范式,山水画也由此走向成熟。

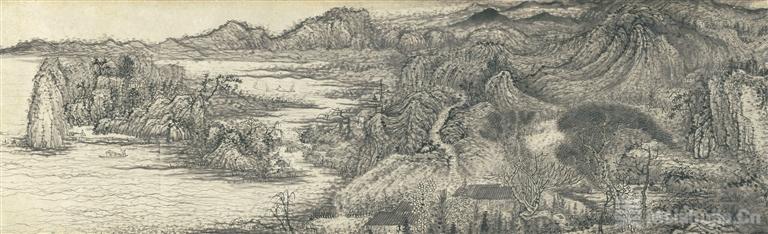

元代画家黄公望的《富春山居图》可以作为中国山水画成熟时期的代表作品。在技法上,黄公望在《富春山居图》中综合运用了多种成熟技法,并首创“浅绛法”,使画面呈现清润淡雅的色调。在笔墨运用上,他以枯润结合为主,采用披麻皴等技法,充分发挥淡墨、浓墨和湿笔的作用,用笔潇洒、多变,极具概括性与意象性,将水墨山水画的技法发展到了新的高度。在构图上,该作品采用长卷形式,运用多视点的观察方式和横纵向相互交替的构图技巧,将富春江两岸的景色巧妙融入画面,让观者能感受到自然流动的韵律,体现了山水画成熟时期的高超水平。在意境上,《富春山居图》变写实为写意,变具象为意象,将画家对自然的感悟和自身的心境相融通,达到了“山川浑厚,草木华滋”的境界,体现了中国传统文人寄情山水、追求精神自由的情怀。

《富春山居图》对后世山水画的发展产生了深远影响,它所体现的艺术理念和创作手法成为中国山水画发展的重要基石。

/ 明清 /

山水画的转型——《搜尽奇峰图》

明清社会的变动,让山水画走出了“师古”与“革新”交织的路子。明初,“浙派”受宫廷青睐,成了主流;中期,商品经济兴起,文人画慢慢复苏;晚明,心学盛行,徐渭、陈洪绶等跳出旧有程式,给山水画添了几分狂放意趣。清代前期,“四王”尊奉“正统”,一门心思摹古;“四僧”“金陵八家”却不随波逐流,讲究“师法自然”,一心求新求变;晚清,西学东渐,传统审美受到冲击,部分画家尝试把西画透视融入创作,这为山水画的近代转型埋下伏笔。

清代石涛的《搜尽奇峰图》的艺术思路与创作实践,与“在继承里寻求变革”的核心相契合。中国山水画的这一阶段,“师古”与“革新”的理念相互交锋。清代“四王”一派主张摹仿古人创作。而石涛认为,创作要从自然实景中汲取灵感,不能一味模仿古人的笔墨路径。这一主张直接打破了当时僵硬的摹古习惯,把“师法自然”的革新精神带到山水画领域。石涛依照奇峰的真实形态灵活运笔,笔墨旷达洒脱,且融入了强烈的个人情感,这种创作方式让传统笔墨语言在转型阶段实现新的重构与拓展。《搜尽奇峰图》虽沿用文人画“借景抒情”的传统脉络,却未受元代文人画“逸笔草草”固有框架的禁锢,而是通过壮阔的山水格局及苍劲的笔墨,在传递敬畏自然理念的同时,展现个性。这一创作思想将文人画的写意风格从“淡雅闲逸”带到了“雄浑纵放”的新境界。

《搜尽奇峰图》可谓是山水画理论与实践融合的经典范例。这幅作品体现的,不仅是以自然当作老师、用心灵去体悟事物的创作理念,还有以豪放笔墨勾勒山水生机的写生精神,对后世山水画的革新有着深刻的影响。

结语

东晋顾恺之《洛神赋图》里的山水,展现的是“人大于山、水不容泛”的稚拙;隋代展子虔的《游春图》构建起青绿山水的经典范式;元代黄公望借《富春山居图》把笔墨意趣推向艺术巅峰;清代石涛凭借《搜尽奇峰图》为山水画赋予大胆革新的精神灵魂。这些山水画文物,不仅是记录中国山水画发展历程的“活档案”,更承载着古人丰富的精神世界。

这些留存千年的山水画文物,不仅是回溯历史的“见证者”,更是启示未来创作的“引导者”,其蕴含的“师法自然”的创作初心、“情景交融”的审美意趣、“笔墨当随时代”的革新魄力,都为当代山水画创作者提供了重要的创作启示。以文物为依托,探寻山水画的发展轨迹,是对中国传统艺术的致敬,更是让它在当下焕发新生的实际行动。而这正是中国山水画能跨越千年时光依旧鲜活动人的重要原因。

(作者系贵州民族大学民族学与历史学学院在读硕士研究生)