丹青绘时代,工笔绽风华。2025年10月22日,第七届工笔画作品(厦门)展览在厦门市美术馆圆满落下帷幕。这场以精微见广大、以笔墨写时代的艺术盛宴,以高水准的创作质量与多维度的创新表达,为鹭岛市民带来一场贯通古今、意蕴悠长的美学体验。

01---守正创新,展现多元融合新格局

厦门工笔画展览是中国美协和厦门市共同打造的中国工笔画艺术展览品牌,自2012年创办以来已举办六届。本届展览自启动便获得全国工笔画界的广泛响应,共收到来自全国的艺术作品2417件,最终遴选出263件作品参展(含邀请作品),其中包括邀请的台湾同胞作品9件,不仅展现了两岸一脉相承的艺术渊源,更绘就了一幅融合传统意蕴与当代精神的时代画卷。

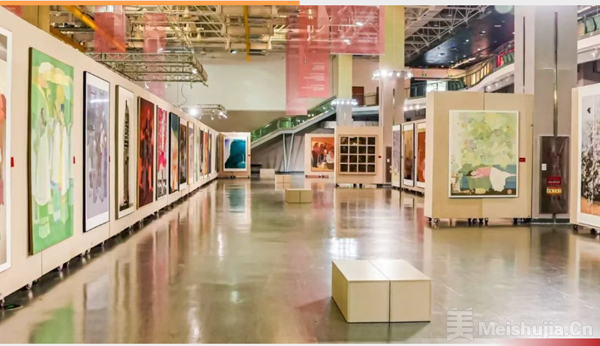

本届展览以其独特的艺术魅力和深厚的文化底蕴,累计吸引观众六万余人次。作品体量宏大、风格多元,在构图形式、技法表现、题材选择及综合材料运用等方面均展现出更加丰富的探索。不少作品突破绘画边界,与当代艺术理念深度融合,彰显出工笔画在新时代的多元面貌与创新活力。

展览同期推出“工在意蕴·岁月流芳——2025年馆藏工笔画精品展”,呈现厦门市美术馆十三年来的典藏脉络,以时光为轴,以笔墨为证,娓娓道来工笔画艺术的传承与演进。

02---艺教相生,美育润泽人心

厦门市文化馆(厦门市美术馆)秉持“让文化馆成为人民的终身美育学校”之理念,精心策划系列美育活动。六场面向儿童和成人的美育公教活动场场精彩,带领观众步入一笔一画的微观世界。两场青少年美育活动在趣味互动和问题式导览中,细析作品笔触、构图与意境之妙,在工笔画展中搭建起一座美育的桥梁。

四场专家导览不仅是知识的传递,更是心灵的对话,搭建起一座联结创作与欣赏、艺术家与公众的桥梁。

通过活动与专业讲解,观众得以深入理解工笔画的艺术精髓,在审美浸润中提升文化素养,体现了厦门市美术馆以美化人、以美育心的社会担当,为城市注入持久而深沉的美学滋养。

03---全媒共鸣,传播艺术强音

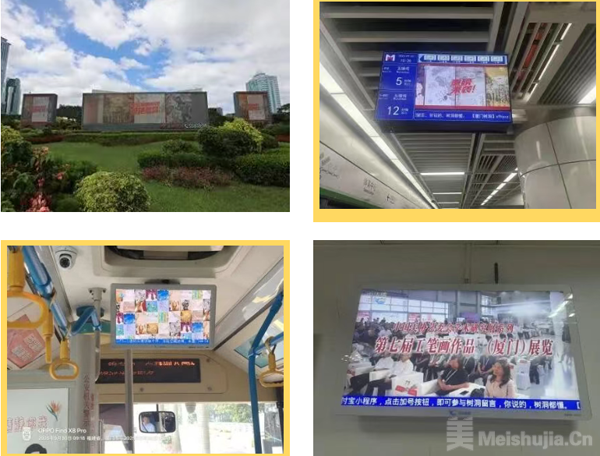

本届展览构建了线上线下联动、全域覆盖的立体传播矩阵,全网触达量突破2亿人次,极大地扩大了社会影响力。《美术报》《中国艺术报》等权威报社刊发专门报道,深度剖析展览的艺术价值与文化意义。学习强国、新华网、光明日报客户端、中国日报客户端、中国美术家协会官网、厦门电视台、厦门日报、厦门晚报、海峡导报、海西晨报等国家级及省市级平台累计发布相关报道超过120条(篇),形成强有力的宣传阵容。

展览期间,厦门移动电视穿梭于城市脉络,地铁与公交屏幕上的展讯滚动播放了近3万秒;人民大会堂前的户外大屏滚动播放1120次,将工笔精粹从城市角落推至国家窗口,实现了艺术传播的全域绽放。

展览推出七期“云上逛展”栏目,包含2期邀请作品和5期入选作品线上展示。通过数字技术实现作品的高清呈现与细节放大,使观众无论身处何地,皆可沉浸式品味工笔精微之美,有效拓展了展览的时空边界与受众范围。结合公交、地铁、城市屏幕等线下媒介的联动推广,形成立体传播网络,让工笔画的艺术魅力触手可及。

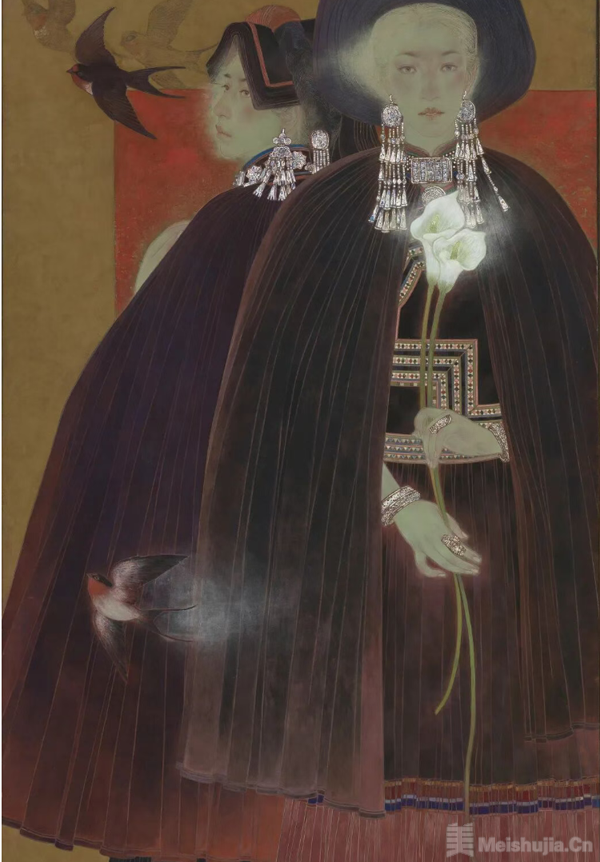

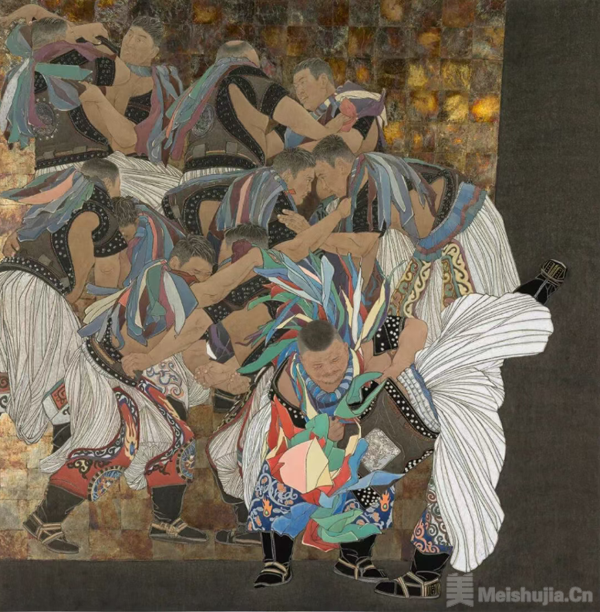

陈春红-踏歌行-230*170cm

韩建南-燕归云岫·同心圆梦-200*113cm

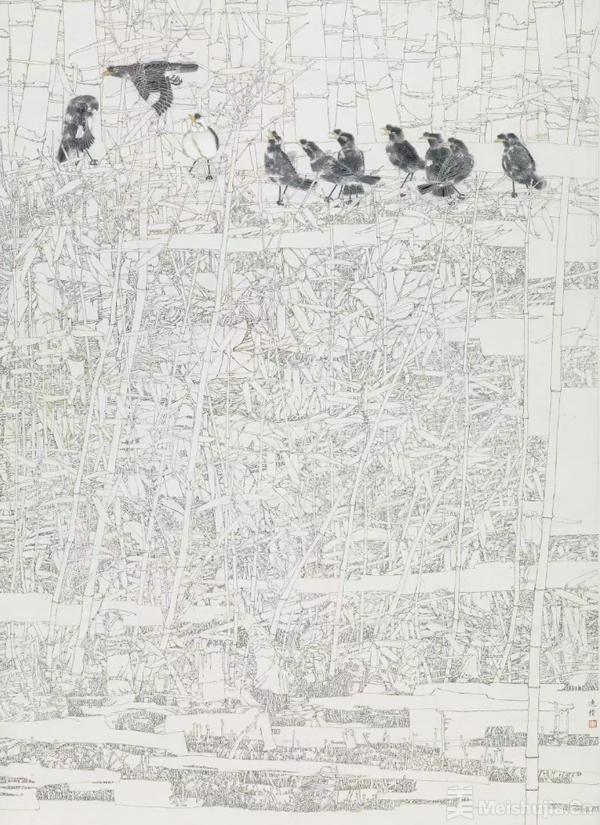

李远精-丝缕竹间·梦栖鸟鸣-234*163cm

林培红-秋语-185*138cm

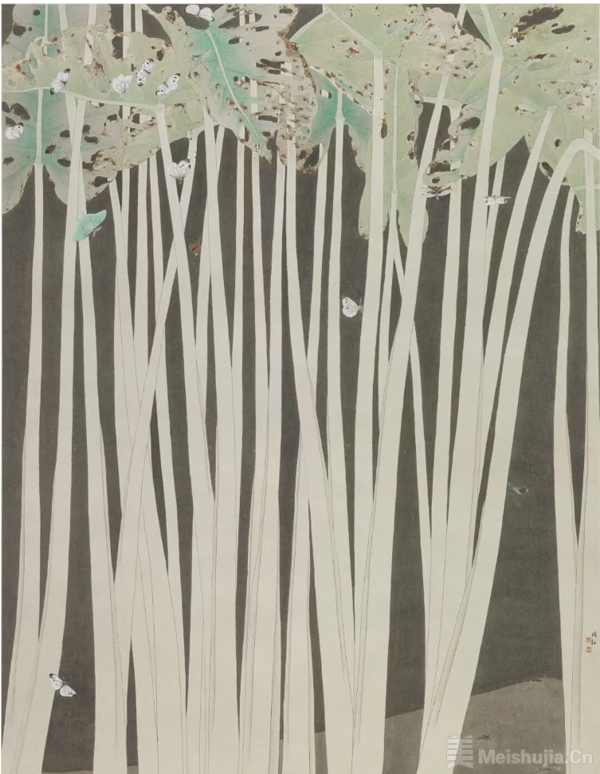

刘萌萌-牧歌悠扬绕翠微-196*160cm

刘雪-永不言败-200*195cm

刘雪梅-遇见清秋好时光-195*191cm

罗娟-玉雕湾夜市-222*172cm

孟娜-云水深处-220*139cm

第七届工笔画作品(厦门)展览部分收藏作品

线上线下交织互动,共同推动工笔画从专业圈层走向公共视野,真正实现艺术资源的社会共享与美育效能的最大化,使传统工笔在数字时代焕发新的生机。

第七届工笔画作品展虽已落下帷幕,但其艺术回响与文化意蕴正持续扩散。展览以精品力作展现工笔画在当代的蓬勃生命力,借助多维传播搭建艺术与公众的对话之桥,依托美育实践夯实文化传承之基。它成功打造了厦门闪亮的城市文化标识,为提升城市人文内涵、推动文化繁荣注入了新的动能。

以此次展览为新的起点,工笔画这一古老而弥新的艺术形式,必将在新时代的土壤中继续深耕发芽。我们期待,未来的工笔画创作将继续坚守中华文化立场,以笔为耕、以墨为韵,在传承中创新,在创新中发展。