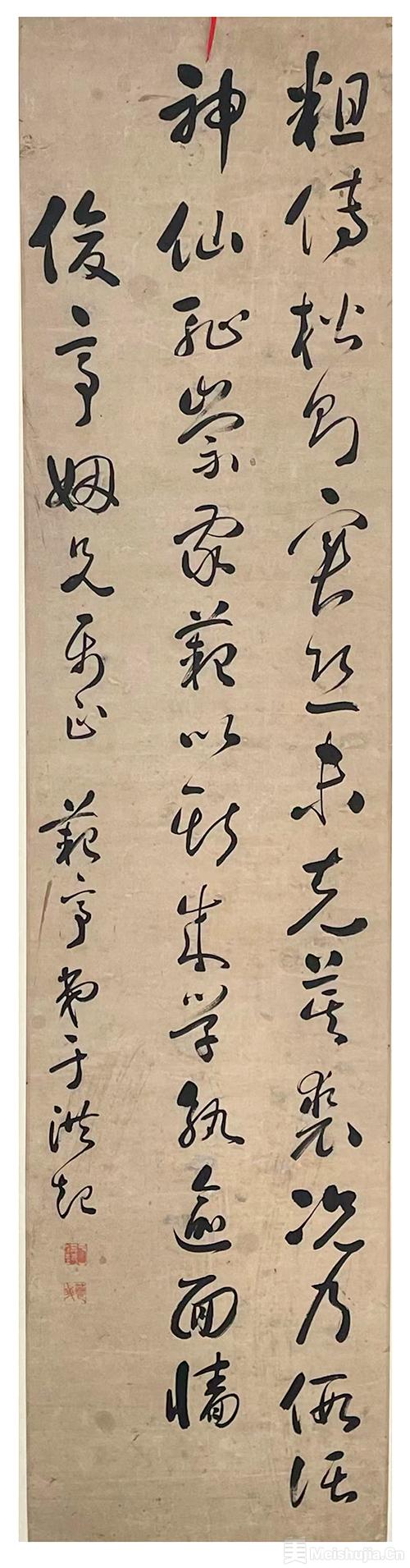

李凤悟、谢鸿焘、栾钟尧、于洪起被称为“同盟会栖霞四君子”,他们在辛亥革命烟台起义中,发挥了举足轻重的作用,史上留名。相对其他三位辛亥革命元老,于洪起的事略流传极少,纵观同盟会栖霞四君子的人生轨迹,若论学识之渊博、阅历之丰富、交际之广泛、文墨造诣之深厚,在民国期间影响最大、级别最高的当首推于洪起。近期笔者递藏他的一副书法作品,其内容为“粗传楷则,实恐未克箕裘。况乃假托神仙,耻崇家范,以斯成学,孰愈面墙。俊亭姻兄属正,范亭弟于洪起”,这是于洪起送给他姻兄俊亭的作品,书法结体严谨,颜体底蕴立势,得其沉穆,书写的气韵流畅,具有苏东坡字体的潇洒飞腾,显示出非常高的艺术造诣。无独有偶,他在1933年,为栖霞县立第五初级小学写的“为民先锋”匾额,以及为栖霞县第四初级小学书写的对联及“精忠爱国”横批,成为留存烟台乃至山东的书法历史有纪念意义的佳作。

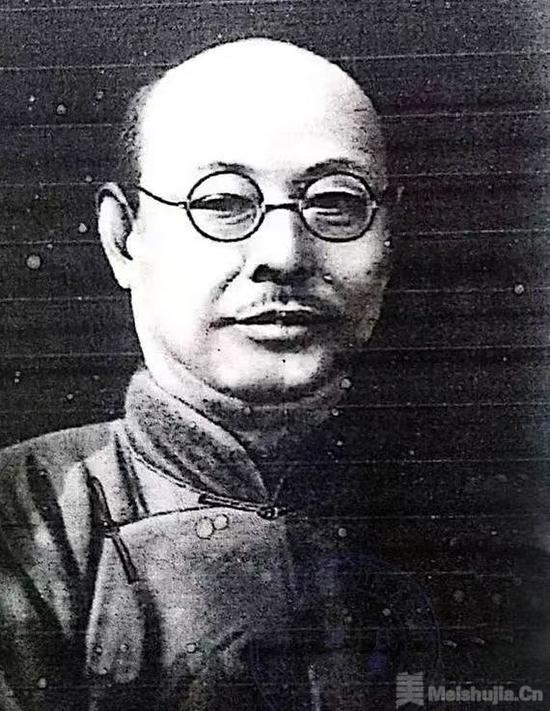

于洪起(1877年―1940年),字觉范,号范亭。烟台栖霞蛇窝泊镇清河口村人。1877年9月2日,于洪起出生于书香门第栖霞于家,他祖上在北京经商,到父亲一辈皆读书致仕,父亲于梓林,叔叔于桐林、于瑶林皆在京城翰林院供职。于洪起自幼随父在京读书,他不仅家学渊源,而且读书聪慧勤勉,1896年,于洪起踌躇满志地回乡应科试、补秀才,他常与妻子的哥哥李凤梧等同龄人一起评论时弊,畅谈志向,在心灵深处,已埋下救国强民的种子。1902年,因戊戌政变、义和团运动、八国联军进京等原因,被关闭的京师大学堂重新恢复招生授课。当时京师大学堂分设师范馆、仕学馆、译学馆、医学馆四馆,师范馆的学员,有由各行省考选保送来的,有在京师自行投考的,于洪起尊父命回京,考取京师大学堂师范科习博物专业。当时学校由张百熙任管学大臣,张鹤龄任总教习,蒋式惺任教务,在教师中,京师大学堂除史地教习屠敬山,经学大义教习王舟瑶等中文教习外,还有众多外国教习,比如,图画教习高桥,日语教习铃木,物理化学教习释加,数学教习太田达人,动物学教习桑野,植物学矿学教习矢部等,于洪起补习普通学科,他选择学习日语,跟随经学大义教习王舟瑶学习国学,跟随教习屠敬山学习历史地理。后来,于洪起学习博物学专业,沉浸在大学堂即在大马神庙(即今北大故址)的理化器械药品室、博物标本室、自修室中发奋读书,当时,他十分喜欢读《饮冰室文集》,也对新学的《富强丛书》,《瀛寰志略》十分感兴趣,与山西刘盥训,江苏邹淑文等于1907年初,共同完成学业。

京师大学堂毕业后,于洪起分到山东提学使司学务公所任职,并兼任山东高等学堂和山东优级师范教习,开始了他教书育人的生涯。于洪起与同乡革命义士徐镜心、谢鸿焘等取得联系,与留学日本的邱丕振、邹秉绶、栾忠尧、左雨农、丛珠、孙嘏臣、徐镜古、徐文炳、陈命官、丁世峄等人一起,参加了孙中山和黄兴创立的同盟会,成为孙中山最忠实的追随者之一。于洪起协助谢鸿焘创办烟台东牟公学,积极宣传废除科举制度,振兴教育、开办新学,并以学校为基地开展革命活动,各地革命青年来此求学者达200余人,教员均由同盟会员担任。一时间东牟公学精英荟萃,校部成为辛亥革命在胶东乃至中国北方的策源地与摇篮,黄兴的弟子、在湖南与宋教仁、覃振被称为桃源三杰之一的胡瑛,也应邀前来任教,于洪起与胡瑛即初识于烟台东牟公学。

1908年7月,于洪起到青岛,参与了青岛震旦公学的创办,作为革命党人的活动中心,学校除设立文化课程外,还开设了军事学和军事技术训练等科目。在校师生一律留短发、穿军装,学校还专门采购了枪支,学校名声随之远播。是年,作为济南的学堂教员、同盟会会员于洪起与山东同盟会首领、青岛震旦公学负责人刘冠三、陈干三人发起成立全省学界保矿会,反对德国无理霸占山东矿权,要求废除与德国人签订的五矿合同,并上书清政府,请求严正声明,断不承认。接着他们以设法挽回,后发起成立山东保矿会,发出《敬告山东商学旅外诸同乡浅说》,反对德国侵占山东矿权,保护山东人民的权益,力争民族权益,领导群众反对清政府以山东矿产为抵押向德帝国主义借款。他们致书山东巡抚袁树勋,要求他尽力挽回五处矿权。以绅商为代表的资产阶级上层人士为维护民族工业的切身利益,热情参加保矿斗争。社会下层群众通过罢工、抵制德货等形式,逼迫德帝国主义作出让步,山东矿权得以维护。由于清政府与德国殖民当局相互勾结、里外夹击,震旦公学被迫解散,于洪起被迫于1909年春南下粤西,任农林学堂教习。当年秋天,应山东巡抚孙宝琦之请,回山东任谘议局秘书。谘议局是清政府新建机构,内部有封建顽固和倾向革命两个派系(人称二六党和清流党),于洪起利用合法身份,与山东同盟会会员徐镜心、丁惟汾、谢鸿焘等在省内开展革命活动,对推动山东省宣布独立奠定了基础。

1911年11月12日晚,烟台继武昌起义之后,在山东率先起义成功。但由于经验不足,被应时赶来的清军舞风号炮舰管带王传炯窃取了临时军政府司令之职,险些断送革命前程。幸亏革命党人及时识破,徐镜心、栾钟尧、丁惟汾、谢鸿焘等分头到上海、南京会见陈其美、黄兴、孙中山等革命首领紧急求援,并建议委派曾在东牟公学任教的胡瑛统兵北上,及时取代了王传炯。于洪起的从政之路,是从担任山东军政府都督胡瑛的顾问开始的,他当时能够担任胡瑛顾问,揭示胡瑛与于洪起之间密切关系,以及中华民国临时政府对于洪起的信任,引导烟台在辛亥革命期间出现欣欣向荣的新气象。

1912年,于洪起被推举为南京临时政府临时参议院议员。1913年当选为众议院议员。二次革命爆发后,他深入群众宣传革命思想,并参与策划周村、潍县等地的反袁斗争。1915年袁世凯称帝,他又投入更大规模的讨袁运动。1916年袁世凯死后,第一次恢复国会时,于洪起仍任众议院议员。1917年7月1日张勋导演复辟闹剧,孙中山在上海发表《讨逆宣言》,全国上下群起而攻之,闹剧很快垮台。孙中山回革命的发源地广州发起护法运动,于洪起追随前往,任护法军政府大元师府参议员。1922年第二次恢复国会时,再任国会众议院议员。

1923年10月,曹錕在北京贿选大总统,选票从5000元涨至数万元一张,山东数名议员失节助曹,于洪起愤然撕毁选票,与丁惟汾、于恩波等拂袖离京,赶往上海,协助孙中山促成了国民党第一次全国代表大会的召开。1924年1月,在广州召开了有共产党员参加的国民党第一次全国代表大会,大会通过了新的党纲、党章和改组国民党的具体办法。会议决定共产党员可以个人身份加入国民党。从此开始了第一次国共合作。王乐平出席了大会,会后他受大会委派来山东筹备成立国民党山东省党部,范予遂(现五莲县人)被推荐为筹委会委员,后正式当选为委员及常务委员。委员共11人,于洪起与王乐平、于恩波、阎绶春、陈名豫、蔡自声、王子壮、孟民言、丁君羊、延白真、范予遂,王乐平为主任委员。

1924年,国民党第一次全国代表大会后,于洪起应李凤梧之邀,带着国民党山东省临时党部在烟台发展国民党工作的指令,担任先志中学校长,崔唯吾任教务主任。1925年5月30日,上海发生震惊中外的“五卅惨案”。6月,上海学生联合会发来传单,号召全国学生积极参加声讨英日帝国主义残害纱厂女工、杀死工人顾正红的罪行,先志中学学生会立即邀集全市中小学生在潮州会馆举行誓师大会,学生代表振臂演讲,激发了与会学生的爱国热情。会后,全体学生举行示威游行,当游行队伍登上烟台山,路经英、日领事馆门前时,学生们连呼口号,有的甚至将传单抛进领事馆墙内,激发了广大市民的爱国热情。先志中学是于洪起连续执教时间最长、发挥潜能最大、培养人才最多、社会影响最广的教学时段。1927年,他协助家乡蛇窝泊村创立了霞光小学,从校名的确定、校牌的书写到校长的遴选、教员的擢用,他无不亲历或建言。于洪起治校,教书育人并举,深得学生拥戴。1927年,曾隶属奉系军阀的山东督办张宗昌,密令东海道尹逮捕在烟台主持国民党工作的崔唯吾,崔唯吾等国民党员得到消息后连夜离开烟台,于洪起则去了南京,专心从政。

1927年,于洪起到南京后被国民革命军总司令部任命为参议。1928年江苏省政府成立,于洪起出任江苏省政府秘书兼科长。当时社会上流传一种中国资源贫乏论的论调,学博物的于洪起深知中国是个物产丰富的国家,他援引充分证据,撰写《中国资源贫乏论》一文,有力批驳了悲观失望的错误论调,增强中国人民反侵略的志气和信心,他应邀到各地作报告,宣扬中国是地大物博有光辉前途的国家,听过他报告的人,无不深受鼓舞。

1931年2月,于洪起担任国民党中央检察院委员一职,与监督院院长于右任合作共事多年,他们的不仅工作中相互扶持,更有对书法的共同爱好。“南社”创始於1909年,那是尚在清王朝统治時期,陈去病、高天梅和柳亚子在江苏苏州虎丘张东阳祠发起成立,从此成立了中国近代第一个民族革命旗帜下的文学团体,其中有陈其美、黄兴、于右任、柳亚子、张继、李根源、陈布雷、陈去病、宋教仁、叶楚伧、邵力子、廖仲恺、沈钧儒、何香凝,以及高旭、吴梅、黄宾虹、沈尹默、曹聚仁、刘半农、范烟桥、鲁迅、包天笑、茅盾、周瘦鹃、欧阳予倩、苏曼殊、沈雁冰、马叙伦、蔡元培、经亨颐、李叔同等,他们仰慕明代末年的几社、复社士人提倡的气节,以文会友,与满清对抗。南社成员共1105人。依入社次序,于右任是柳无忌“罗致”之举,入社号为65号,于右任在辛亥前后于上海的办报活动,为南社的孕育与迅猛发展提供了必要的历史条件与核心支撑,其诗文诗话又与南社文人声应气求,从而成为革命文学团体南社的有力襄助者、重要奠基者和早期代表人物之一,他的作品编入南社社刊《南社丛刻》、柳亚子编《南社诗集》等。南社成员之一湖南宁乡人陈家鼎提倡风雅,他喜与海内外名流诗人同游名胜,寓情山水,晚年退隐,又移情书画,未从师学,自成一格。其书法刚劲有力,棱角分明,一如其人。他在南社入社排名第106名,比黄兴、宋教仁都早。1918年10月,由陈家鼎介绍于洪起加入南社,入社书编号1035,山东潍县的于均生则由陈家鼎等介绍入社,编号1036,于洪起于均生和成为山东于姓的南社成员,构建一段文史佳话。但于洪起的书法独具特色,他以顏体立势,雄浑沉穆,复上追“二王”,辅以蕴藉,最终落脚在苏东坡天真烂漫之上,丰研瘦硬,结体谨严,意态雄奇。于洪起用笔时或有细劲之笔,瘦硬通神,间或飞白,挺拔昂立,是于洪起作为书家骨子里的革命性气节所使然,他的书法不乏飘拂洒脱,逸兴横飞,是其文人学者的修养在字里行间的体现,在人才济济的南社名家巨擘中,形成自成一派的书法风格。

1937年,抗日战争爆发后,于洪起随国民党中央政府迁到重庆。1937年底于洪起与丁惟汾、钮永建、黄炎培、高一涵、吴忠信、梁漱溟、麦焕章为第五战区党政委员会委员,潘宜之为秘书长,协助李宗仁一起参与安徽抗日人民自卫军的抗战工作。在重庆期间,于洪起曾撰写《格物浅释》,抵制政府官员的腐败现象。他在国民党政府官职不低,但从不摆官架子。他穿着朴素,待人谦逊,战争岁月,国无宁日,他动员年轻人从军抗日,其中他本村就有于召读等五位青年先后考入黄埔军校,有的还参加了缅甸远征军。然而,于洪起并没有看到抗战的胜利。1940年,在繁重工作的压力下,他高血压病猝发,抢救无效,于10月17日离世,享年63岁。

于洪起生前坚信抗日必胜,他始终赞同国共两党共同抗日,对蒋介石的不抵抗主义曾多次上书批评,他的逝世使当时的进步人士深感悲痛。作为一代辛亥革命元老,“持正不阿、誉望尤孚”成为他一生的注脚,于洪起高妙的书法造诣和他传奇的一生,也应被烟台乃至山东铭记。

参考文章:

王画初《记优级师范馆》《北京大学五十周年纪念特刊》,国立北京大学出版部,1948年12月)

宋霖《国民政府军在安徽正面战场的抗战》2017年11月23日《参谋网》

张荣起王友川《辛亥革命名士于洪起》2023年12月29日《烟台日报》