【抗战中的百年巨匠】

1928年5月3日,日本侵略者在济南制造了“五三惨案”。从欧洲留学归来不久的徐悲鸿得知此事后十分愤慨。他想起幼时随父亲读的《论语》,他对书中刺虎的“卞庄子之勇”崇拜有加。他还十分敬仰《史记·田儋列传》里田横威武不屈的精神。徐悲鸿拿起画笔,在福州创作了大型油画《蔡公时济南被难图》,然后又投入巨幅油画《田横五百士》的创作。他借《史记》中齐王田横大义凛然的英雄形象,激发民众不屈的抗争斗志。与此同时,他又根据《尚书·商书·仲虺之诰》创作了大型油画《徯我后》,以此表达渴望明主的心声。随后,徐悲鸿根据《左传·晋灭偪阳》创作了油画《叔梁纥》,画中双手力拔城门救出同伴的英雄,不仅是孔子的父亲叔梁纥,更是当时中国急需的救国于危难的斗士。

1935年,中日签订《何梅协定》,河北和察哈尔两省的大部分主权被国民党政府拱手让出,日本实现了进一步蚕食华北的企图。徐悲鸿得知后,心中浮现出《诗经·魏风·硕鼠》中古人对“偷食者”的痛恨,以及对乐土的向往和追求。于是,徐悲鸿创作了国画《毋食我黍》,并题“廿四年晚秋写胸中抑塞,毋食我黍,誓将去汝”。

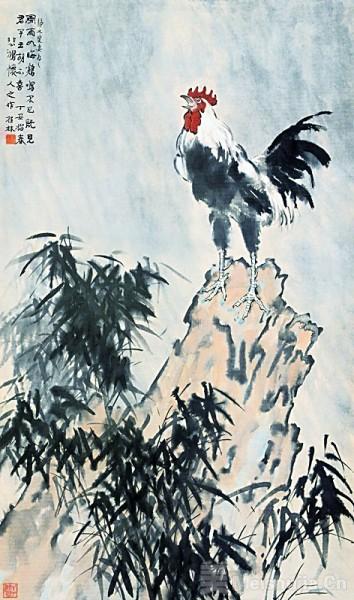

1937年,卢沟桥事变爆发,日军开启全面侵华战争。徐悲鸿想起了《诗经·郑风·风雨》里的情景,创作了国画《风雨鸡鸣》,画家描绘了在凄风苦雨中的背景下,一只公鸡站在巨石上昂首高鸣的画面。他相信,抗战的过程虽然是艰苦卓绝的,但结果一定会是“雄鸡一声天下白”的。

1937年12月13日,侵华日军野蛮侵入南京,制造了惨绝人寰的南京大屠杀惨案。在此民族危亡之际,徐悲鸿的愤懑也达到了顶峰,《楚辞·九歌》里的词句一时涌向他的笔端。徐悲鸿对屈原忧国忧民和誓死抗争的精神产生了强烈的共鸣。当年,秦军攻占郢都时,屈原在《哀郢》中记录了自己向南游走的经历,而徐悲鸿在南京陷落后流落川渝之际,也开始了《九歌》系列国画的创作。

从1938年开始,局势日益艰难,长年漂泊的徐悲鸿始终在创作《九歌》系列。至1943年,他最终完成《屈原九歌·东皇太一》《屈原九歌·湘君》《屈原九歌·湘夫人》《屈原九歌·飞天》《屈原九歌·山鬼》和《屈原九歌·国殇》等作品。他最先完成的是国画《东皇太一》,徐悲鸿笔下的春神东皇,手握的长剑和衣帽的配饰刻画工细,是对屈原诗中描绘的“抚长剑兮玉珥,璆锵鸣兮琳琅”的直接呈现。国画《湘君》描绘了“美要眇兮宜修”的湘夫人,徐悲鸿笔下的美女亭亭玉立,立于浩渺的湘水边,等待着她的恋人,画面中的景色,再现了屈原诗中“令沅湘兮无波,使江水兮安流”的景象,也传递出湘夫人“望夫君兮未来,吹参差兮谁思”的忧愁思绪。

另一幅国画《湘夫人》中,秋风里洞庭湖波涛翻滚、空中落叶飘扬,这是对屈原诗中“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”情景的再现,湘夫人神态凄婉,端庄娇美的脸上写满愁绪,正如屈原诗中“帝子降兮北渚,目眇眇兮愁予”的意境,一切都恰到好处地表达出了女神的柔美和无限惆怅之意境。

徐悲鸿还创作了《山鬼》,画面中,深谷晦暗中的少女目含愁绪、姿态窈窕,正如屈原在《山鬼》中所写“若有人兮山之阿,被薜荔兮带女萝;既含睇兮又宜笑,子慕予兮善窈窕”。女神乘骑着紫褐色豹子,侧后花狸悄然跟随,氛围诡异,这也正符合屈原诗中“乘赤豹兮从文狸”的描绘。另外,女神裸体的质朴天然,神情的淳朴自然,更让人从徐悲鸿画笔下的光色中,感悟到屈原《渔父》中“举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒”的深刻内涵。

国难当头,徐悲鸿与屈原一样心怀郁闷,但他们深知,希望在于全民的誓死抗争。因此,二人不约而同地对前线英勇牺牲的将士给予至高无上的讴歌——屈原用诗歌《国殇》,徐悲鸿则用国画《国殇》,二者皆以高超的艺术形式,为民族英雄高唱挽歌,以此祭奠牺牲将士。与其他《九歌》系列作品不同,徐悲鸿《国殇》中战士的造型,都是活生生的劳动人民形象:少了神秘色彩,英勇杀敌的动态和气势更鲜明,朴实的色彩也更具质感与温度,仿佛触手可及。徐悲鸿以诚挚的热情,再现了屈原诗中描绘的战争厮杀场面,以此唤起当下民众救亡图存的精神与斗志,悲壮之情已达极致。

抗战虽然艰苦而持久,但即便在最艰难的时刻,徐悲鸿也未丧失信心。1940年,他更是从儿时读过的经典《列子·汤问》中汲取力量,以空前的气势完成了巨幅国画《愚公移山》的创作。这幅作品,既是他对持久抗战的信念,更是对勤劳勇敢的中华民族定能取得最终胜利的预言。

抗战仍在继续,胜利的曙光也逐渐临近。1941年,徐悲鸿在心急如焚中创作《奔马》,期盼第二次长沙会战的胜利。与屈原预知楚国将亡而心死、决然沉江自殉不同,在全民抗战的大潮中,1943年徐悲鸿已望见抗战胜利的曙光。于是,他再次提笔,创作出巨幅国画《会师东京》。

1945年8月15日,日本宣布无条件投降,徐悲鸿与全国人民一同迎来了民族与国家的新生。多年来,尤其是在抗战最艰难的岁月里,源源不断为徐悲鸿提供信心与力量的文化精神源头,正是他儿时随父亲诵读的经典。

(作者:唐培勇,系徐悲鸿纪念馆研究员)