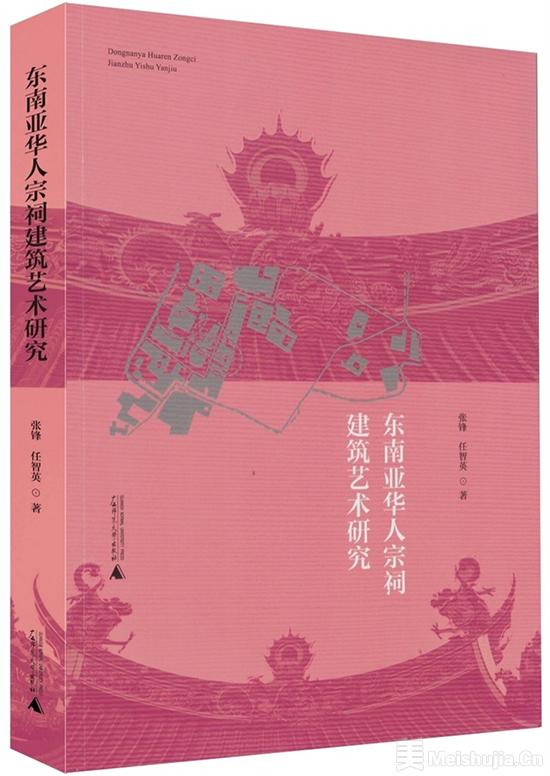

近年来,华人华侨与建筑艺术史的交叉领域研究取得长足进展。在宏观史论与文化史的综合视野方面,已有不少学者从侨乡文化、移民史与宗族制度等角度进行了开拓性探讨。张锋教授、任智英副教授合著的《东南亚华人宗祠建筑艺术研究》无疑为该领域提供了一部兼具学术厚度、文化温度与艺术感知的专著,在史料梳理、类型归纳与艺术解析方面均具有鲜明的原创性与地域化特征。

本书结构严谨,篇幅宏富,共六章,涵盖东南亚主要国家的华人宗祠建筑实例,既有宏观的文化溯源,又有细致的形制、装饰、工艺解析。尽管该书主题聚焦于宗祠建筑艺术,但作者在研究中不断强调其背后所承载的宗族关系网络、移民史脉络与跨文化交流,使宗祠建筑不再只是单纯的物质遗产,而是华人社会记忆与文化认同的重要载体。作者立足实地考察与图文资料,结合建筑史、美术史及人类学的方法,形成了一条可供后续研究借鉴的多学科综合分析路径,该路径对深化东南亚华人文化遗产研究具有重要的学术价值与现实意义。

建筑与符号——形式美感与文化内涵的多维解读

在《东南亚华人宗祠建筑艺术研究》中,作者展现出一种与文学图像关系研究异曲同工的分析路径,即以建筑为语言,以装饰为图像,探讨物质形态背后的文化语法与社会记忆。建筑与符号的关系,在本书中并非只以工艺审美为终点,而是通过分层解析,将形式、工艺与文化意涵有机串联。书中对建筑形式的分类尤为明晰:一是保留祖籍地风格的中式坛庙,以中轴对称、镬耳、抬梁与穿斗结构为核心;二是吸纳当地元素的融合式宗祠,常在屋顶与门廊中融入南洋建筑的柱廊与色彩体系;三是经现代化改造的现代式宗祠,在混凝土与钢结构的应用中,依然嵌入象征宗族身份的符号化装饰。

这种分类不仅停留在建筑形态学的意义上,更延伸到对空间布局与装饰符号的文化解读上。作者在分析空间布局和建筑风格时,将其视为宗族权威秩序的空间化呈现。宗祠建筑中的中式宫灯、匾额、石狮、对联、木雕彩绘等,被视为祖籍地记忆与工匠精神的具象化符号。例如,书中谈到槟城龙山堂邱公司的“江山虽异地,冀列祖,先灵远庇崇基还喜拓祠堂”,将对联文本与家族源流紧密相连,揭示了宗祠建筑中“物”与“意”的共生关系,又传达出该宗祠家族的根脉。作者归纳了如蟠龙、麒麟、石榴、牡丹等东南亚华人宗祠的核心装饰母题,并追溯其在不同年代、不同地域的演变脉络。作者对马来西亚槟城龙山堂邱公司的分析尤为精彩,其不仅揭示了装饰艺术与空间布局中的构图程式,还

运用空间句法将空间形态、空间整合度、空间功能、空间逻辑联系起来,呈现出一种“符号——工艺——功能——文化”的分析路径。

该书突破了单一的艺术史或建筑史叙述,将宗祠建筑视为一个能被阅读的符号系统。屋脊的线条、雕刻的图案、宗祠的布局,都是传递家族认同、宗族历史与文化价值的载体。读者不仅能从中获得审美体验,还能在细节解读中理解华人宗族在东南亚多元文化语境中的身份建构与文化延续。

地域与风格——地域分布与多元风格的系统梳理

史料的搜集与整理是建筑史与文化史研究的起点与基石。作者正是以缜密的档案发掘、系统的田野考察与丰厚的图像资料为依托,构建起一条由物质到意义、由局部到整体的历史脉络。作者并非把宗祠当作孤立的建筑来审美,而是把大量地方志、族谱、会馆档案、田野现场与采风摄影并置,按地域与结构分层呈现,既有宏观的历史演进概述,也有微观的细致追踪。此外,作者还将关键资料以附录形式置于正文之后,既保证了论述的流畅,又为后进研究者提供了可检索、可欣赏的素材库,堪称本书的一大亮点。

在发展脉络的勾勒上,作者采用阶段性视角与风格分类法并举的策略。其一方面以地域为索引,梳理马来西亚、新加坡、泰国、越南、印度尼西亚的宗祠建筑风貌再现,论述了适应热带气候与殖民语境的本土化融合、现代城市化语境下的形式变迁与功能转型。另一方面,作者以类型学方法勾勒出宗祠建筑的多元风格,其中包括以保存祖籍审美与结构技法为特色的中式坛庙式建筑,以吸纳当地建造技法与装饰语汇而呈现地域混融的东南亚风格,以及在现代材料与公共职能重构下出现的现代式、混合式的宗祠。这样的双向梳理既体现了历史的纵深,也揭示了建筑形制之间的互涉与转化。

该书在整体结构上,犹如一幅由历史脉络与空间形态交织而成的文化地图。作者并未局限于单纯的建筑艺术描述,而是以跨学科的研究框架,将建筑装饰艺术、空间结构、文化适应与社群功能有机结合进行剖析,构筑起一个既厚实又多维的学术体系。此外,作者还将研究置于当代的“一带一路”的大语境中,考察如何为宗祠的文化传承、文化传播与跨国宗族网络的重构提供新的契机与话语平台。作者将宗祠研究与当代国际文化战略相连接,不仅增强了本书的现实关怀,也使其研究成果具有更广泛的应用价值与政策参考意义,将宗祠研究从孤立的建筑实体提升为理解海外华人社会历史与文化认同的关键文本,为该领域奠定了系统而富有可操作性的研究范式。

哲学与意象——符号间性与宗祠文化的深层探析

《东南亚华人宗祠建筑艺术研究》不仅是一部建筑史与艺术史著作,也是一部隐含建筑哲学的文化研究著作。作者在论述宗祠建筑时,并未止步于形式描摹,而是敏锐地意识到宗祠建筑是“语言——图像——空间”三重符号系统的交汇点,其背后潜藏着复杂的符号间性关系。

宗祠作为建筑符号,首先呈现出建筑实体与文化符号的交织互渗。与文学的抽象符号不同,宗祠在构建意义时,既依赖屋脊、石刻、木雕、彩画等有形可感的建筑空间,又依托楹联、碑刻、匾额、装饰艺术等文化符号传递的文化理念。二者在宗祠空间中交织,建筑空间赋予文化符号以明确的内涵指向,文化符号则为建筑空间增添了感官的沉浸体验。作者通过多处实例表明:这种符号互渗并非简单叠加,而是一种交织同构的文化生成机制。

宗祠的第二个符号间性体现在虚实互换上。若从符号表意的角度看,宗祠装饰中某些图像具有直接的文化实指性和意义映射的特征,如蝙蝠寓“福”、梅花鹿寓“禄”等。而建筑整体形制、朝向、空间布局更多体现一种虚指性,它们唤起的是人们对祖籍地、家国情怀或儒家礼制的联想,而非单一、直接的物象指代。同理,楹联与碑刻虽由文字构成,但在宗祠空间的语境中,也会呈现出半虚半实的特性。有些楹联直述宗族历史,有些则借典故、戏剧人物暗喻家族精神。这种虚实之间的互换,使宗祠既是具体的文化实体场所,也是象征性的文化意义空间。

此外,宗祠的空间架构还阐明了“物质世界——精神世界”的符号间性问题。宗祠空间塑造了一个既与物质世界重叠又超越现实的精神世界。它在物质层面是砖瓦、木梁、石雕的组合,但在精神层面则是祖先永存、宗族永续的虚构世界。这种精神世界并不依赖于个人的幻想,而是依赖于集体仪式、视觉符号、空间布局的再生产。与文学中的精神世界不同,宗祠建筑的精神世界更依赖物质支撑。若没有实体物质建筑、雕饰与匾额的营造,其精神世界将难以稳固存在,也正是这种物质性影响了其精神世界的延续力。

这种跨学科视野下的宗祠建筑艺术研究,能解释一个重要现象:为什么东南亚华人宗祠即使在信仰淡化、宗族组织松散、多国文化交融的当代社会,仍能维系文化认同。原因在于,它们并非单一功能的庙宇或公共建筑,而是一个多重符号场域,包含建筑实体与文化符号的互渗、虚实互换、物质世界与精神世界的重叠。

正因如此,它们在“一带一路”文化语境下,承担了高效而隐性的文化自信作用:以具象可感的空间,承载抽象难言的文化认同。

结语

《东南亚华人宗祠建筑艺术研究》以跨学科方法,将宗祠置于建筑、文化、人类学与跨国网络的交汇处考察,不仅展现了砖瓦雕梁的物质之美,更揭示了宗祠背后的族群认同、乡愁情怀与文化融合。在“一带一路”语境下,本书丰富了东南亚华人宗祠的学术研究,也为文化遗产保护与国际交流提供了实践路径,更成为理解和传播中华优秀传统文化的有效桥梁。作者以开放而自信的文化视野,将宗祠纳入全球文化互动的脉络中,不局限于民族主义叙事,也不依赖外部认同,而是通过翔实案例与大量图像,构建出兼具学术深度与文化厚度的现代阐释。这种研究实践,正是当代中国在国内外文化交流与融合中应有的自信表达,也是“一带一路”文化互鉴精神的生动体现。

(作者 周静红 系马来西亚理科大学在读博士研究生,张海华 系赣南师范大学教授)