在中国艺术史的璀璨星河中,沈周(1427-1509)的名字如同一座巍峨丰碑,屹立于元明文人画的交汇处。这位生于苏州长洲、终老于阳澄湖畔的布衣隐士乃笔者同乡,他以七十余载的笔墨耕耘,在山水林泉与花鸟虫鱼间,构筑起一座跨越时空的艺术圣殿。他不仅是“吴门画派”的开宗立派者,更是将文人画精神推向深邃与雄浑之境的一代巨匠。其画作,既是江南烟雨的灵性写照,亦是文人风骨的永恒铭刻,其艺术成就与历史地位,历经数百年时光洗礼,愈发熠熠生辉。

一、生平:市井中的隐逸丰碑

沈周的一生,是“隐于市”文人理想的完美践行。他出身于苏州府长洲县相城里的书香绘画世家,曾祖父沈良与元代大家王蒙交游,祖父沈澄、伯父沈贞、父亲沈恒皆工诗善画,深厚的家学渊源为其艺术生命奠定了坚实根基。

⑴家学浸润与早年锋芒: 自幼聪颖过人,七岁从陈宽习诗文,少年即显露非凡才情。十五岁代父处理粮务时,即兴所作《凤凰台歌》震动官场,被比作“初唐王勃”。然而,功名利禄并非其志。弱冠之年,他毅然投身绘事,师从伯父沈贞、刘珏、杜琼、赵同鲁等,在深厚的传统滋养中汲取养分。

⑵担当与隐逸的抉择: 家族“不乐仕进”的传统(祖父沈澄曾称病归隐)深刻影响其心性。他亲历父亲因粮务受困,挺身辩白,显露出智慧与担当。景泰五年(1454年),面对苏州知府汪浒“贤良方正”的举荐,他以《易经》占得“遁卦九五”(嘉遁,贞吉),毅然婉拒,自此彻底确立隐逸之志。这绝非消极避世,而是对精神自由与人格独立的执着坚守。

⑶ “市隐”精神与艺术源泉: 沈周的隐逸,是融入世俗的“市隐”。他耕作田园,游历山水,与士大夫雅集唱和,也为贩夫走卒作画。曾因反对苛政入狱,又因友人营救获释,其生活与百姓疾苦紧密相连。这种扎根现实、心怀天下的“市隐”姿态,使其艺术既保有文人画的高雅情致,又洋溢着浓厚的生活气息与人文关怀。晚年定居阳澄湖畔“有竹居”,潜心创作,直至83岁高龄。

⑷敦厚长者的人格魅力: 沈周为人孝悌仁厚,重情重义。侍奉双亲至孝,兄弟患病时日夜守护;淡泊名利,曾为他人归还失窃古书而不扬名,甚至为贫者题款赝品。其胸襟之廓落,品格之高尚,使其成为吴中士林众望所归的“长者”,巡抚延揽亦以“母老”婉拒。其人其艺,共同构筑了一座不朽的精神丰碑。

二、书画艺术成就:承古开新,熔铸百家

沈周的艺术成就,建立在对传统的深刻理解与天才般的创造性转化之上。

1. 山水画:笔墨演进的史诗

⑴早期(约41岁前)

精研古法,蕴藉深厚: 以细笔为主,深研王蒙之繁密(牛毛皴)与黄公望之苍茫(披麻皴)。代表作《庐山高图》(1467年,台北故宫博物院藏)为王蒙风格的集大成之作。层峦叠嶂,笔法细密繁复,墨色层次丰富,既展现庐山五老峰的雄浑气象,更借山水之崇高喻师长陈宽之德馨,将自然景观、祝寿主题与人格象征完美融合,构图宏大,气魄撼人。

⑵中期(约40-60岁)

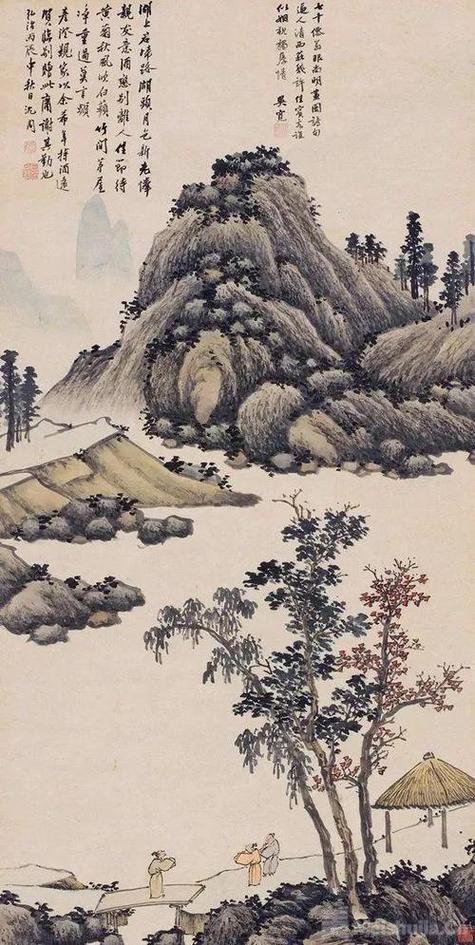

疏朗转向,融汇南北: 笔墨渐趋疏朗开阔,尝试“粗笔水墨”。在元人清逸基础上,大胆吸收南宋院体(如李唐、马远、夏圭)的刚健笔法及浙派的劲利之风。如《湖山佳趣图》(1488年)等作品,融合黄公望的“长披麻皴”与倪瓒的“折带皴”,线条更具力度与节奏感,墨色苍润,于疏密、虚实对比中展现山川的生机与厚度。

⑶晚期(60岁后)

“粗沈”大成,返璞归真: 达到“化繁为简,拙中藏巧”的至高境界。秃笔中锋,大笔挥洒,线条圆劲浑厚如篆籀,墨色枯湿浓淡对比强烈,构图更趋简练空灵。《沧州趣图》(1493年,故宫博物院藏)是其“粗沈”风格典范。长卷分段描绘四季山水,山石圆浑厚重如铁铸,树木虬曲盘桓,笔意酣畅淋漓,墨韵苍茫华滋。在看似粗犷豪放的笔触下,蕴含着对自然生机与生命律动的深刻体悟,展现出磅礴雄浑又内敛含蓄的独特气韵。晚年的《卧游图册》(故宫博物院藏)则更为随性,以简逸之笔抒写胸中丘壑,意境悠远。

2. 花鸟画:意趣天成的逸格 沈周的花鸟画开创了文人水墨小写意的新风。他摒弃了工致富丽的院体风格,以书法性笔墨直抒胸臆,追求“不求形似求生韵”的“逸趣”。《卧游图册》中的芙蓉、秋葵、枇杷等花果小品,寥寥数笔,形神兼备,充满田园野趣与盎然生机。其《郭索图》(螃蟹图)更是以高度概括、略带诙谐的笔墨,捕捉对象动态神韵的典范。这些作品将日常所见提升为审美对象,在平淡天真中蕴含着深邃的生命体悟,体现了文人画“画中有诗”的至高美学理想。

3. 书法与诗文:书画同辉的载体 沈周书法初学赵孟頫,后转师黄庭坚,晚年更参以己意,形成遒劲奇崛、开张舒展的个人风格,与其“粗沈”画风相得益彰。其诗文成就亦高,数量宏富,意境深远,风格兼具白居易之通俗晓畅与苏轼之旷达洒脱。其画作必题诗或长跋,诗画相映,互为阐发。如《庐山高图》的雄浑诗篇与壮阔山水共铸崇高人格;《沧州趣图》的散淡题跋则道尽“濯缨沧浪”的隐逸情怀。诗、书、画在其作品中完美融合,共同构成了文人精神世界的完整图景。

三、艺术风格与精神内核:师心造化,中得心源

沈周的艺术革新,不仅在于技法层面,更在于其深植于文人画传统又赋予其新内涵的精神内核:

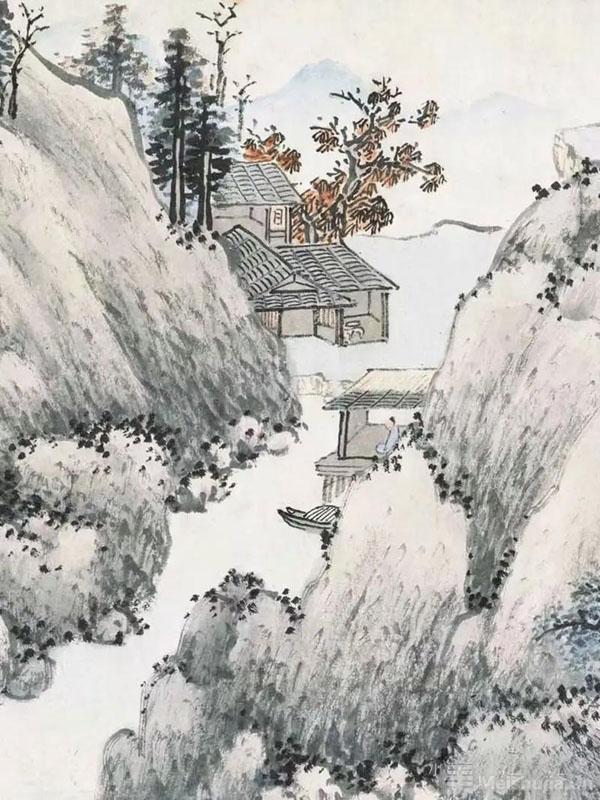

⑴“师造化”与“得心源”的辩证统一: 他足迹遍及江南,太湖烟波、阳澄田园、吴中山水皆入画稿。但他绝非机械摹写,而是以“胸中丘壑”涵化自然。其山水是心灵过滤后的意象,是理想化的精神家园。《夜坐图》中孤屋一烛,微光映照寒夜,正是其“独与天地精神往来”的孤高心境与超然物外精神的外化。

⑵“粗笔”中的文人风骨与生命温度: 其晚期开创的“粗沈”风格,是对元代文人画“逸笔草草”空灵传统的重大突破。他以沉着、劲健甚至略显“拙朴”的笔触,赋予画面前所未有的力量感与厚重感。山石如铁铸般坚实,树木饱含生命的张力。墨色在枯、焦、润、湿间流转,线条在顿挫提按中充满节奏。这种“刚柔并济”、“苍中带秀”的美学追求,既是对南宋院体“骨法用笔”精髓的汲取,也是对元人笔墨的超越与升华,注入了文人画所亟需的雄浑气魄与生命温度,极大地拓展了文人画的表现力与精神维度。

⑶ “市隐”精神的艺术表达: 沈周将文人画的清雅与世俗生活的温情巧妙结合。他的山水中有耕作渔樵的烟火气(如《东庄图册》描绘友人的庄园生活),花鸟中充满田园野趣。这种对平凡生活的诗意观照,源于其“耕读传家”、“隐于市朝”的生活哲学,将文人的理想国根植于现实土壤,使其艺术具有了更普世的生命力与亲和力。

四、历史地位与永恒价值:吴门基石,百代标程

沈周的艺术影响力,早已超越地域与时代,成为中国文化艺术宝库中的璀璨瑰宝。

⑴吴门画派的开宗祖师与精神领袖: 他坐镇苏州,以其卓越的艺术成就、崇高的人格魅力与开放的教学态度(“有教无类”),直接培养和深刻影响了文徵明、唐寅、仇英(吴门四家)等一代宗师。文徵明尊其为“先生绘事为当代第一”,唐寅赞其“石田翁笔力能扛鼎”。他奠定的“师古不泥古”、“师法自然”、“诗书画印一体”、“文人性情与生活意趣结合”等核心理念,成为吴门画派的金科玉律,主导了明代中后期画坛,并深远影响至清代“四王”正统派及后世文人画发展。

⑵文人画发展史上的里程碑: 沈周是元明文人画承前启后的关键人物。他成功地将元代文人画的隐逸情怀、笔墨趣味,与宋代(尤其南宋)绘画的写实精神和结构力量,以及明代社会的生活气息熔于一炉。他突破了元画过于清冷空寂的局限,注入了雄浑、质朴、温情的特质,极大地丰富了文人画的精神内涵与表现形式,将文人画推向了一个集大成的新高度。

⑶艺术价值的多元印证:

①学术标尺: 其作品如《庐山高图》、《沧州趣图》、《东庄图册》、《卧游图册》等,因其清晰的风格演变脉络、高超的艺术水准和丰富的文化内涵,成为艺术史研究不可或缺的“标尺级”作品,深藏于故宫博物院、台北故宫博物院、上海博物馆、辽宁博物馆等顶级机构。

②市场珍品: 沈周真迹在艺术市场历来是藏家追逐的焦点,屡创高价(如《罨画溪诗画》2016年以2012.5万元成交),其稀缺性、艺术性和历史地位共同铸就其永恒的市场价值。

③文化象征: 他的艺术是江南文人文化的杰出代表,是“市隐”哲学的视觉化呈现,是“天人合一”、“中得心源”等传统美学思想的完美诠释。其作品蕴含的淡泊、坚韧、仁厚、热爱自然与生活的人文精神,具有穿越时空的永恒魅力。

结语:永恒的镜鉴

沈周的艺术人生,是一场关于“隐逸与担当”、“自由与责任”、“师古与创新”的深刻对话。他隐居江南一隅,却以如椽巨笔震古烁今;他描绘山川草木,却在尺幅间寄寓了对人格理想、生命意义与宇宙哲思的终极叩问。其画作中,每一笔皴擦都是对造化的虔诚礼赞,每一处留白都是给观者预留的冥想空间。诚如其所言:“画不过意思而已。”这“意思”,是艺术的纯粹本真,是文人画的灵魂所系。

今日,当我们驻足于沈周的《庐山高图》前,仰望那巍峨的峰峦;或细品《卧游图册》中的一花一草;抑或感受《沧州趣图》的磅礴墨韵,仿佛仍能穿越时空,看见那位白发萧然的老者,在阳澄湖畔的“有竹居”内,凝神挥毫。他以一生的隐逸坚守与艺术执着,将江南的温润烟雨、文人的铮铮风骨,以及那份对自然与生命的深沉热爱,悉数凝固于绢素之上,铸就了一座不朽的艺术与文化丰碑。沈周的艺术,不仅是视觉的飨宴,更是心灵的镜鉴——在纷繁喧嚣的现代洪流中,它永恒地提醒着我们:何为“诗意的栖居”,何为文人画的终极价值,以及那份根植于传统又超越时代的、对真善美不懈追求的精神力量。