迄今,我与杜惠民相识已逾十三载。在去年深冬一日,当我展开他从北京宋庄寄来的丈二巨幅横卷《春山出云图》时,方惊觉这位经年累月穿行于灵宝南山褶皱带与秦岭花岗岩峰丛中写生创作的艺术家,已在丹青氤氲间完成与山川大地的精神同构。画卷中云岚吞吐的韵律与他那豫西方言的顿挫节奏相合。这位惯以静默丈量天地的画者,正将青绿色化为时空密码,将地质记忆镌刻于宣纸的永恒褶皱里。

豫西赤子

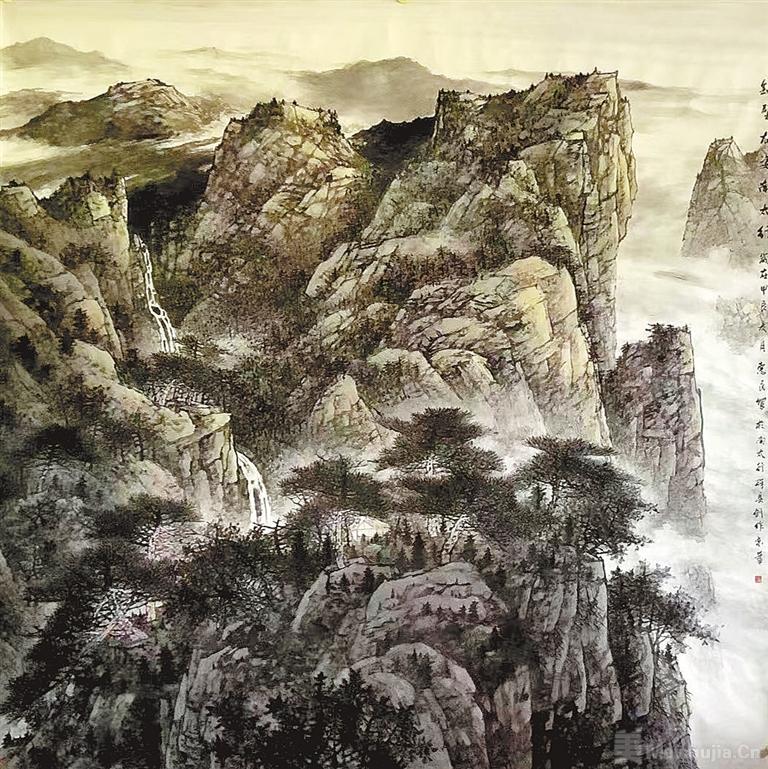

解析《春山出云图》的岩石体系,我们可以看出,生长在豫西灵

宝的杜惠民以斧劈皴法精准复现了北秦岭断裂带花岗岩的垂直节理。他通过表现远岫云气的律动呼吸与近涧草木的墨韵经营,构建起地质与艺术的时空对话。他若能进一步强化主山体与积墨笔触的关联,或可使远古岩层的年轮更深地楔入观者知觉。

三十余载寒暑,杜惠民数次来到小秦岭写生。有一年深秋,他被层林尽染的山色深深迷恋,干脆与山上护林老人挤住在一起,一待就是40余天。他吃干粮野果,喝清冽山泉,把自己装在了大山里,也把大山装在了自己心里。

细观长卷《春山出云图》局部,画中岩屑在墨韵中剥蚀,杜惠民观察过的每道岩层皆成艺术注脚。岩石里封存了商周采金人的青铜凿痕,凝结着地质勘探者的足迹。这些悬垂于宣纸的意象,都是秦岭授予人寰的天地丈量。

古法今诠

传统笔墨程式的当代转译,乃杜惠民艺术实践之核心要义。纵观《春山出云图》《春山松翠图》至《秦岭新雨后》,地质基因始终贯穿其创作脉络。其斧劈皴法既承北派山水衣钵,又蕴含了华山花岗岩的垂直节理。《小秦岭烟云录》中的岩体呈现了地质沉积的时空重量。此般笔墨在《太华千仞图》中实现了升华,画中的层峦塑造既显积墨苍润,更包含“五笔七墨”美学维度。

杜惠民的创作多以秦岭为母题,将写实精神注入传统范式,更将“三染七皴”的手法运用于《春山松翠图》等作品的创作中。这种以古法写今山的实践,使其作品兼具宋元美术的笔墨厚度与当代地质的剖面精度,恰如班固《两都赋》所述:“左据函谷、二崤之阻,表以太华、终南之山……”

笔墨新拓

自秦岭至宋庄的地理迁徙,非但未割裂杜惠民的艺术基因,反而促进了他在艺术上的认知拓展。他在宋庄工作室研磨矿物颜料,曾经具象的豫西地貌通过艺术载体升华为地质精确性与哲学抽象性并置的青绿体系。

此番“携笔墨基因远征”,实为一种文化实践。《春山出云图》的传统笔触,蕴含了董源平淡天真美学在当代的重构。画家用焦墨勾勒了山石脉络,用石青构筑了大地记忆,实现了地质和艺术的双重表达。

乙巳元夕,我伫立在故宫《千里江山图》前,突然想起杜惠民的《小秦岭烟云录》,方知地质可折叠为尺幅乾坤。当世人惊叹宋时千年璀璨时,杜惠民也深谙那南山的褶皱年轮。正如白居易诗云:“蓝桥春雪君归日,秦岭秋风我去时。”

杜惠民的艺术实践昭示人们:最深邃的先锋性,往往隐藏于对传统笔墨最真实的思考之中。

(图片由张捷提供)