【摘要】黑格尔认为艺术终将让位于哲学,但笔者认为,艺术作为个体心灵的文化形式具有其不可替代性。一方面,哲学以客观、理性为原则,远离个体的生活,且其语义晦涩难懂,一般大众较难接受,而艺术作品因其“化装性”,无论在受欢迎程度和接受效果上,都有着天然而绝对的优势;另一方面,艺术作品在虚幻里包裹真实,是真理的寓所。艺术和哲学虽然都能引领个体出离现实困境,但艺术却让个体在审美中汲取勇气、力量和广阔的视域,最终回归于现实,并以此对现实生活做出指导。因此,综合来看,艺术作为个体文化心灵形式具有不可替代性。

【关键词】哲学;艺术;爱;独立;归属;心灵文化形式

以人为中心,世界分为自然的物理世界和人文的精神世界。发达的科技和财富的积累,带来物质的繁华,但若没有了思想与精神,就如同高楼林立却没有了花朵,终究是一片荒漠。于是产生了艺术和哲学,叩问人之存在的本质,叩问生命的意义和重量。

1817年,黑格尔在海德堡的一次演讲中提到,“艺术终将让位于哲学”。但在笔者看来,艺术作为个体心灵的文化形式具有其不可替代性。

形式上:艺术更贴近人的生存

哲学以形而上的思辨来解析世界,尽可能地客观、理性是其基本原则。尽管许多哲学家是因为深爱着这个世界,才倾尽毕生精力,试图以智慧解析世界,并预知世界,但是,哲学所具备的客观和理性的基调,决定了其终究是情义寡淡的。尽管它关乎人的终极关怀,但与人具体而微的生活终究隔了一层,是远的。关于这一点,金延在其《客观性:难以逾越的哲学问题》一文的摘要中写道:“客观性问题是哲学研究中的根本性问题之一。”19世纪之后,西方哲学界曾就哲学史上不同“客观性”原则的内涵流变进行了梳理,并“深入批评传统哲学离开人的生活实践讨论客观性问题”。[1]

再者,哲学的艰深义理本就是语义范畴的堆叠,索绪尔符号学理论认为,符号分为“能指”和“所指”,但从根本来说二者之间的一一对应关系具有任意性。哲学语义也不例外,其语言所指的模糊性及其延展的不确定性,让其内在包裹的内核,很难被准确触及或被清晰界定。其义理的深奥与逻辑推演的艰深已将多数人拒之门外,更遑论以其要义影响广泛大众的生活。

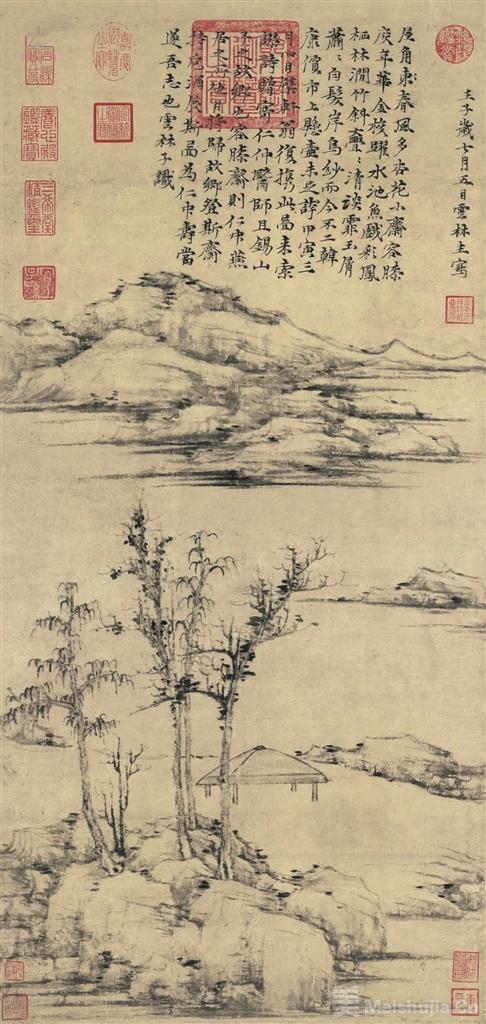

对于艺术而言,一方面,艺术作为虚幻的真实,以声、色、形等引人入胜的方式,很容易就吸引个体进入其创造的高真实世界。艺术存在的形式是一般个体所喜闻乐见的,所以,个体会更喜欢甚至主动去接受。另一方面,艺术来源于生活,是提炼过后的真实,描写的本就是个体具体而微的生存,甚至总是能从中找到自己,所以对于一般个体而言更易于理解和感知,并具有强烈的震撼性。个体在其中体验、感悟并最终幻灭,但最终在其中所得到的洗礼与净化,却深深地烙进了个体的灵魂。对此,王世德描述道“它让欣赏者直观本质,直接感悟到审美实质,不是经过分析、概括、提炼现象后的本质,而是和现象本质融为一体,一拍即合,一见钟情,直接感应和领悟为一。”[2]

古今中外借艺术的形式以显现和传播义理的例子数不胜数。西方在教堂的墙壁和天花板上绘出各种圣经故事和三圣形象,甚至早期西方艺术史大多都是圣经故事。佛教以经变和壁画的形式讲述佛经故事,雕绘佛菩萨的形象,都是为了以民众喜闻乐见的形式来传播教义,使之更易于被大众接受。

王弼在《周易略例》中云:“夫象者,出意者也;言者,明象者也。尽意莫若象,尽象莫若言。……意以象尽,象以言著。”哲学即为此处之“言”,艺术作品意在造“象”,但就与“意”之关系而言,“尽意莫若象”,所以,无论从接受程度还是接受效果上来看,与哲学作品相比,艺术作品都有着天然而绝对的优势。

黑格尔曾经预言,浪漫主义之后,由于艺术作品中的精神愈发溢出物质,从而终将让位于哲学。在黑格尔看来,当艺术创作越发抛弃意象的创造时,则必将愈来愈趋近于哲学。艺术史发展到今天,已经渐渐显现黑格尔这一预言的合理性。但是,艺术之所以为艺术,在于其与“言”隔了一层,有其对“意”的隐蔽性与化装性,且最终能获致“意”。

目的上:艺术以追求客观的“真”为旨归

真理是人作为存在毕生追逐的,也是众多个体生存意义的显现方式之一。哲学以求“真”为目的,而艺术同样是真理的寓所。黑格尔认为浪漫主义之后,当艺术不能再充当绝对精神的载体,那么艺术将终结。海德格尔也认为艺术作为真理的存在形式,其作用甚至远远超过科学技术。[3]

哲学作品试图通过一个个哲学范畴的堆叠和解析,以智慧揭开人类精神世界中的种种迷雾。文艺作品则凭借叙事与意象,为我们构筑出一个浓缩的、可供体验的世界。在这个由作者匠心营造的世界里,我们得以安全地进入各种命运的深处,亲历人与人关系的张力,感受人与万物联结的震颤。艺术家以笔为镜,映照出人性的幽微与辽阔,使观者在审美的共鸣中,洞察生命的真相,反思存在的本质。当那个情境世界渐渐远去,它在观者内心所激发的感受、思考与顿悟,已内化为一种深刻的精神,持久地塑造着我们对现实的理解与回应。

精神上:艺术为个体提供突破困境的智慧

现实世界总有种种局限,个体也都面临这样或那样的困境。正如弗洛伊德和马尔库塞所描述的那样,个体内在极力想满足欲望的最原始、最真实的本我和通过现实操作原则极力压制形成的自我之间的斗争,是“持续至今的原始而永恒的生存斗争”[4],是无法调和的矛盾。

对于这一矛盾的解决,阿德勒认为:个体在“气馁”的同时,其内在目标却依然是“凌驾于困难之上”。[5]当此种超越性追求在“此在”世界中沉沦,便只能遁入一种“优越感”的幻象以求自我确证。这种精神补偿机制,在病理层面表现为精神病患者主观世界的建构;而在世俗大众的日常生活中,则升华为对审美与艺术的沉浸。艺术作品,由此被视为人类在此世中,为实现精神超越而创造的一种文化形式。弗洛伊德在精神分析理论中也提到,艺术作品如同梦境一样,是作者对现实未完成的一项弥补。

关于这一点,杨春时的“超越美学”和潘知常的“生命美学”都做了很好的描述。杨春时说,“正是实践的不自由性而不是实践的自由性才产生了自由的审美活动”[6],且在这种审美活动中,个体终将“超越现实达到自我实现、个性解放的内在追求”[7],获致理想人格。潘知常在1989年出版的《众妙之门——中国美感心态的深层结构》里提出“美是自由的境界”,又说“审美活动与人的理想本性同在,是自由生命的全面实现”。[8]王世德在评价潘知常的生命美学体系时总结道“只有审美活动是以超越生命的有限性为特征的理想活动,象征性地消除生命活动的有限性。……它能让生命、自由、情感实现理想,灵府朗然,诗意地栖居在大地之上。审美,使我们仿佛进入理想的胜境。”[9]

艺术审美引领个体出离现世局限,实现精神的超越,于剧散曲终之时戛然而止。但正因为艺术作品在出离现世局限之后是回归现实和清醒,才能于其中汲取力量和勇气,使心灵超越现实困境,站在更为广阔高远的视域来审视与反思个体当下的生存,直至在现实中攻克、出离与超越。

结语

正如马尔库塞所说,艺术是伟大的拒绝。与哲学相比,艺术作品不仅有哲学里的反思、独立与批判,还以艺术的笔触,营造了与现实世界高度相似的虚幻世界,使受众不自觉地被吸引,融入其中,体验、感悟与反思。并且,哲学以言示人,艺术以象示人。尽管艺术作品终将“得意而忘象”,但是,单就接受来讲,“象”的地位不是“言”能轻易取代的。王廷相说:“言征实而寡余味也,情直致而难动物也。故示以意象,使人思而咀之,感而契之。”正是由于这虚幻之象,才使得“意”更动人,更深刻。艺术在带给人以美、智慧、爱与归属的同时,锻造一个独立、强大、思想与情怀兼具的独立昂首的人。从此种意义来看,艺术作为个体心灵的一种文化形式才具有其不可替代性。

参考文献:

[1]金延.客观性:难以逾越的哲学问题[J].厦门大学学报,2006(1).

[2]王世德. 潘知常生命美学试论[J].上海文化,2017(12).

[3]张贤根. 科学、艺术与真理——海德格尔真理思想研究[J].科学技术与辩证法,2003,20(4).

[4]〔美〕赫伯特·马尔库塞.爱欲与文明[M].上海世纪出版集团,2008,7.

[5]〔奥〕阿德勒.阿德勒人格哲学[M].九州出版社,2004,86-87.

[6]杨春时.审美的超实践性与超理性[J].学海,2001(2).

[7]杨春时.关于《美学》的答辩[J].贵州社会科学,2007,9.

[8]潘知常. 生命美学[M].河南人民出版社,1991,28.

[9]王世德. 潘知常生命美学试论[J].上海文化,2017(12).

(作者系河南省文艺评论家协会会员、郑州市学术技术带头人、郑州市文化名家培养对象、郑州美术馆创作研究部主任)