针对仝涛教授将“采药昆仑”石刻年代释读为“廿六年”的结论,笔者结合秦简篆法与秦代军事政治背景,认为“卅七年”说更具合理性。

篆法与刻痕:“卅七”释读的双重证据

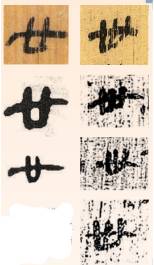

仝涛教授认为石刻中年代二字为“廿六”,主要依据两点:其一,“廿”字中间竖画倾斜且与左下方裂缝相连,认为中间笔画系裂缝,非笔画,故排除“卅”字可能;其二,“七”字的长弧形横笔在简牍中未见,且历谱中“廿七年三月”无“己卯”日,而“廿六年三月”存在该日,故又排除“七”,遂成“廿六”。

石刻高清图片中,“卅”字笔画清晰,“廿”字中间一竖画明显。图片光线充足,无阴影遮挡,“卅”字整体笔画较完整,似乎比较容易释读。

已经公布的《里耶秦简》中,两片写有九九乘法口诀表的木简保存较完好,其中多次出现“卅”“七”二字。仝教授认为“廿”字中间竖画系因裂缝造成的“假笔画”。而《里耶秦简》中“卅”字竖画的特征,正是仝教授否定其为“卅”字的依据——自右上—左下方向倾斜,且大多与第一横不垂直。此简与石刻同处一个时代,是绝好的佐证,更是仝说的一个有力反证。

我们再看秦简中“廿”“卅”的字形。通过比较两字在字形上的特征,“廿”“卅”均符合秦篆书空间分布匀停之美。“廿”字中间的“U”形消瘦,“卅”字中间“U”形肥胖。“采药昆仑”石刻中的“卅”,若以“廿”字视之,则“大腹便便”,结体不协调。所以,它不是肥版的“廿”,而是常态的“卅”。

从刻痕上看,仝教授注意到“该字左下方有斜直裂痕贯穿接下来的二字”。在笔者看来,它与笔画刻痕之间的细微差别也能从石刻高清图上看出端倪。“卅”字中间竖画有中锋凿痕,线条实,是文字笔画痕迹;而延伸出“卅”字以外,中锋特征消失,线条虚,是裂缝痕迹。由此可以推断出后一字不是“六”,而是“七”。

石刻中“七”字的“长弧形两端下弯横笔”,虽被仝教授视为反常,却与《里耶秦简》九九表中的“七”字高度一致。石刻中“七”字左侧竖向贯下的虚线无中锋凿痕,故非笔画线条;而“卅”字竖画线条坚实,具典型中锋特征。二者界限分明,可排除裂缝干扰说。

从字形结构、笔画特征到刻痕性质,“卅七”的释读更符合秦篆书写规范与实物证据。

历史背景:采药时机再审视

石刻发现于秦境以西的羌人控制区,五大夫翳率非作战部队深入此地,其可行性需置于秦帝国西陲战略框架中去考量。仝涛教授的“廿六年(公元前221年)说”存在显著矛盾:

“采药”队伍应是在卅七年到此,而不可能是廿六年,因为廿六年(公元前221年)三月,秦国还在为它最后的统一大业而努力——东征灭齐。面对劲敌,大业未定,此时抽调“五大夫”级军官西行采药,既违背战时人事逻辑,亦无视地理险阻。秦完成统一后,其疆域西部以长城为界,起于临洮,而石刻发现的位置——青海玛多县河源地区,距临洮有七百多公里的路程。此外,廿六年秦始皇38岁,正值青壮年,很难想象他在东征灭齐同时进行西线采药。

此时五大夫一行去采药,大概率凶多吉少,因为是孤军犯险。但如果是在始皇帝卅七年,情形就不一样了。秦统一六国后的首要目标是解决两大外部威胁:一是占据河套地区(河南地),威胁关中的北方匈奴;二是袭扰陇西、北地郡,阻碍秦向河西走廊扩张的西部羌戎。

二者被视为帝国安全的“双翼隐患”,需同步清除。所以在秦始皇卅三年,蒙恬被任命为北伐和西征的统帅。公元前215年,秦始皇在巡游至碣石后,采纳方士“亡秦者胡”的谶语(《史记·秦始皇本纪》),同年命蒙恬率30万大军北击匈奴,次年收复河套,设九原郡,同时西逐西羌。《后汉书·西羌传》明确记载:“秦既兼天下,使蒙恬将兵略地,西逐诸戎,北却众狄,筑长城以界之。”此处的“西逐诸戎”即针对羌人。史料表明,蒙恬同时负责西、北两线作战。秦长城西起“临洮”(今甘肃岷县),此地为羌人活动区。修长城需先进行军事清障——公元前214年蒙恬完成西线对羌人的驱逐。驱逐西羌是为了切断匈奴羌人联盟。秦在陇西郡(今甘肃临洮)设行政机构,但羌人部落仍在周边活动,之后将羌人驱逐至湟水以西(今青海湖以东)。在先头部队扫清障碍的背景下,秦势力已渗透至黄河上游,五大夫翳团队才可能长驱直入黄河源。所以在“采药昆仑”的时机上,“卅七”年符合条件,而“廿六”年则不符合。

“卅七”年始皇求药的动机也是成立的。卅七年,秦始皇多次遣方士寻仙药(如徐福东渡),西向昆仑采药符合其晚年诉求。

“采药昆仑”石刻的释读需避免对孤立文本的分析,而应将其置于秦帝国经略西陲的动态进程中审视。从篆法看,“卅七”与秦简书风高度一致;从历史背景看,卅七年秦对羌地的实际控制为采药提供可能。此石刻或为秦始皇晚年追求长生与帝国西扩的珍贵物证,其年代锁定于卅七年(公元前210年),方能还原史实逻辑:唯有在秦军控制河西走廊后,五大夫翳团队方能安全抵达昆仑余脉采药。此窗口期仅可能在蒙恬西征(公元前214年)至始皇驾崩(公元前210年)间存在。

(作者:杨德永,系潍坊学院陈介祺金石书法学院副教授,公众号“簠斋后生”主编)

(稿件统筹:本报记者 陈雪、郭超、王笑妃)